天 体 望 遠 鏡 に 関 す る 資 料 画 像 を 集めて みることにしました

目 次 ( カテゴリ )

★ 顕 微 鏡 . 望 遠 鏡 の 倍 率 計 算 の 仕 方

a a a b b b c c c

顕 微 鏡 の 倍 率 は、 横倍 率 と 言います。 明視距離(25cmの距離)で見た時の大きさに対して

何 倍 に 拡 大 されているか です。

1 mm の 物 体 が 100 mm に 拡 大 されて見えたら 100 倍、という 計 算です。

顕 微 鏡 は、観 察 しようとする 物 体 の 実寸 がわかっているので、このような方法がえます。

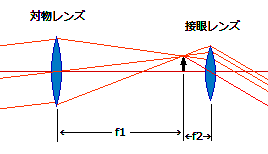

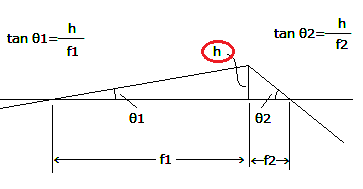

天 体 望 遠 鏡 の 倍 率 は、 角 倍 率 と言い ます。

仮 に 、月 の 実視直径 が 0.5 度 の とき、 望遠鏡 で 拡 大 したら 50 度 に見えたとします。

この場合 、 50 度 ÷ 0.5 度 = 100 倍、となります。

肉 眼 で 見た 角 度 と 、拡 大 したときの 見かけの 角 度 の 比 が 望遠鏡 の 倍率 (角倍率) です。

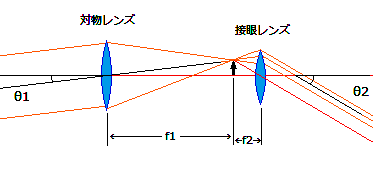

a a a 図 左 対 物 レンズ と 焦 点 距 離 f 1 右 接 岸 レンズ と 焦 点 距 離 f 2

b b b 図 対物 レンズ と 水平線 の 角 θ1 接眼 レンズ と 水平線 の角 θ2

c c c 図 三角形 の高さ h tan θ1 = h / f 1 tan θ2 = h / f 2

望 遠 鏡 の 倍 率 = 対 物 レンズ の 焦 点 距 離 ÷ 接 眼 レンズ の 焦 点 距 離 = f 1 / f 2

tan θ1 = h / f 1 tan θ2 = h / f 2 ⇒ θ 1 = h / f 1 θ2 = h / f 2

倍 率 = θ2 / θ1 = ( h / f 2 ) / ( h / f 1 ) = f 1 / f 2 となる

★ 光 学 望 遠 鏡

高 額 望 遠 鏡 は 反 射 式 、 屈 折 式 、 カタディオプトリック 式 の 3 種 類 に 分 類 される

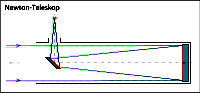

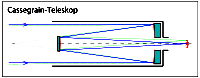

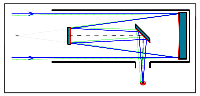

望 遠 鏡 構 造 の イラスト 図

ニュートン 式 望 遠 鏡

カセグレン 式 ナスミス 式

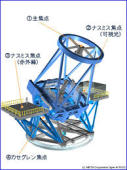

スバル 望 遠 鏡 は 、 ハワイ の 標 高 4200 m の マウナケア 山 頂 にある 国 立 天 文 台 の

大 型 光 学 赤 外 線 望 遠 鏡 で す

主 鏡 ( レンズ ) 直 径 8.2 m 世 界 最 大 の 反 射 望 遠 鏡 建 設 総 額 400 億 円

スバル望遠鏡には様々なハイテク技術が使われております

● ● コンピュータ で 制御された 26 1本のアクチュエータ により 主教 レンズ を 裏 面 から 押 す ことにより、

望 遠 鏡 を 傾 けた 時 にできる 主 教 レンズ の 歪 を 補 正 し 常 に 理想的な形 に 保 つ

● ● 補 正 光 学 スバル 望 遠 鏡 の視 力 を 10 倍 に U p

レーザーガイド 補 償 光 学 の ファーストライト 成 功 ← Yahoo

~すばる望遠鏡の 視力 を 10倍 にするレーザー ガイド補償光学!~ すばる望遠鏡の補償光学 グループは、

1990年代後半に第一世代の36素子補償光学系 を開発し、平成12年から世界中の天文学者に公開してきました。

このたび、平成14-18年度の文部科学省科学研究費補助金特別推進研究「レーザーガイド補償光学系による

遠宇宙の近赤外線高解像観測 (研究代表者:家正則) 」により、性能を格段に向上させた

すばる望遠鏡第2世代の補償光学系とし て開発したのが、) (1)188素子補償光学系 と

(2) レーザーガイド星生成システムです。

188素子補償光学系は望遠鏡の回折限界像を達成し、すばる望遠鏡の観測能力を飛躍的に高めるものであり、

高見英樹助教授が全体実施計画の中心となり開発 製作しました。188素子補償光学系は

ガイド星からの光を分析する波面センサーと測定した波面誤差を修正する可変形状鏡からなります。

波面センサーはガイド星からの光をマイクロレンズアレー で 188 分割し、各々の光の強さを

アバランシュ光ダイオードを使った光の粒子を1つ1つ測ることができる超高感度光測定器で

高速モニターします。188個の光ダイオードが測定する光量のゆらぎから光波面 の誤差を計算し、

可変形状鏡 の鏡面の形を変えて補正します。補償光学系はこのような補正を毎秒1000回繰り返し、

時々刻々変化する揺らぎに追随します。10月9日に実際に望遠鏡 に搭載して行った試験観測では、

補償制御を駆動させると0.6秒角に広がっていた星像が 0.063秒角にまでシャープに縮まることが実証され 、

オ リオン星雲のトラペジウムのみごとな画像を得ることができました。

ハワイ 山 頂 ●. 山 麓 と 東 京 三 鷹 を 結 ぶ 総 合 的 な 観 測 システム

★ 超 電 導 受 信 機

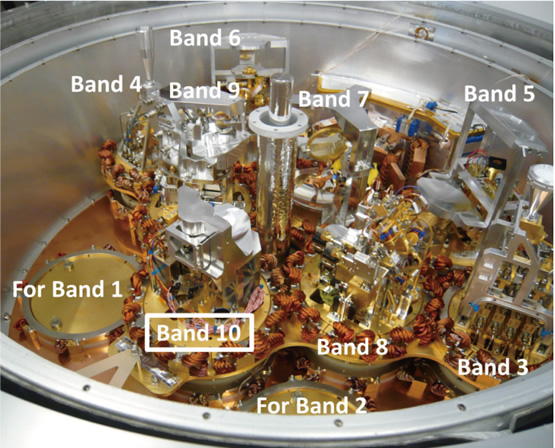

国 立 天 文 台 が 開 発 した 3 種 類 の 超 電 導 受信 機 ← Yahoo

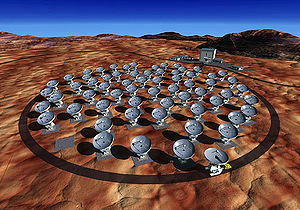

アルマ 望 遠 鏡 向けに 国立天文台 が 開発 した 3種類 の 超伝導受信機 です。

アルマ望遠鏡では観測する 電波を10の周波数帯 (バンド) に分け、それぞれに対応する専用の受信機を

各国で開発しました。日 本 はバンド4(受信周波数 125~163 ギガヘルツ)、バンド8(385~500 ギガヘルツ)、

バンド10(787~950 ギガヘルツ)の3種類を分担し、国立天文台先端技術センターが中心となって

開発・量産を行いました。この写真はチリへの出荷前に、3バンド勢揃いの様子を撮影したものです。

受 信 機 は、パラボラアンテナ で 集められた 電 波 を 電気信号 に 変 換 する 装 置 で、

アンテナの「首」の部分に搭載されています。電波望遠鏡を人間の目に例えると、

パラボラアンテナは水晶体に、受信機は網膜細胞に相当します。アルマ望遠鏡の受信機は、

超伝導素材の開発や微細金属加工など様々な最先端テクノロジーの結晶でもあります。

アルマ望遠鏡では、6 6 台 すべてのアンテナに各周波数帯の受信機が搭載されます。

つまり国立天文台では、66台×3バンド=198台(実際には予備を含めて73×3=219台)の

受信機を量産する必要がありました。このような量産は国立天文台としては初めての試みでしたが、

様々な経験を持つスタッフが集まることで2013年中にすべての量産が完了しました。

量産された受信機は既にチリに送られており、順次アンテナに搭載されています。

受 信 機 冷 却 容 器

超電導 受信機 は 南 米 チリ 標 高 5000 メートル の アタカマ 高 原 に 設 置 された アンテナ 群 に

ALMA クライオスタット 【 4 K ( - 269 度 C ) 】 まで 冷 却 された 容 器 に

複 数 の 受 信 機 が 収 納 れている

私 は 、若い頃 レーダー の 受信部 設計 を 担 当 した 経 験 があります。受信機 には 特に 興味 があります。

受信機 の 感 度 は受信機 増幅部の 信号 対 雑音 の 比 S / N 比 (Noise Figuer) で決まります。

銅 線 のような 導 体 は 電気抵抗 があり、 抵抗 雑音 があります。

導 体 の 温度 を 上げていくと 電気抵抗 は 増 加 します、下げると 減 少 します。

超 伝 導 体 を 絶 対 温 度 -273 度 C 近くまで下げると 電気抵抗 は ゼ ロ になります。

抵 抗 雑 音 を 下げることで 受 信 機 の 感 度 向 上 が 可 能 となります。

★ 天 体 望 遠 鏡

天 体 望 遠 鏡 は 光 学 的 な 装 置 で 肉 眼 で 見 える 「 光学 望遠鏡 」 と

「 電波 望遠鏡 」 「 赤外線 望遠鏡 」 など、可 視 光 線 外 電磁波 を 観 測 対 象 としたものがある。

★ 電 波 望 遠 鏡

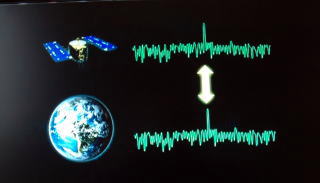

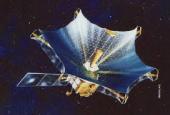

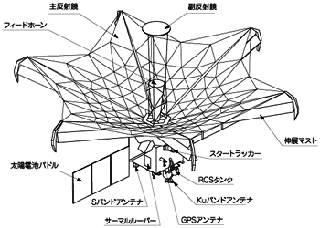

電波天文衛星 Wikipedia 電波天文衛星 「 ASTRO - G 」 JAXA 「 はるか 」 ( 人工衛星 ) Wikipedia

● 日 本 の 電 波 望 遠 鏡 は 全 国 各 地 に 設 置 さ れ

国立 天文台 JAXA 北海道 大学 東京 大学 岐阜 大学 和歌山 大学 山口 大学

鹿児島 大学 名古屋 大学 等 で 観 測 解 析 が 行われて おります。

● 4 5 m 電 波 望 遠 鏡 信 州 長 野 野 辺 山 国 立 天 文 台

● 6 4 m 宇 宙 通 信 用 アンテナ

臼田宇宙 空間 観測所 と は ( 長野県 佐久市 臼 田 )

ハレー彗星 観測用 惑星探査機 『 さきがけ 』 『 すいせ い』 やひの後の

火星探査機 『 のぞみ 』 小惑星探査機 『 はやぶさ 』 等の惑星探査機との

通信用観測所 として 設置された 宇宙航空研究開発機構 ( JAXS )

宇宙科学研究所 ( ISAS ) の施設 現在は宇宙科学研究所が運用している

3 億 km 離れた はやぶさ に向けて 発信 長野県 臼田 64 m アンテナ

地 球 と はやぶさ の 距 離 が 3 億 km もあると 秒速 30万km の 電 波 でも

“ はやぶさ 応答せよ ” と 呼びかけても、“ はい はやぶさ です ” と 応 答 があのるは

30分 後 になります。

● ハップル 宇 宙 望 遠 鏡

ハッブル 宇 宙 望 遠 鏡 英語:Hubble Space Telescope、

地 上 約 600 km 上 空 の 軌道上 を 周回する 宇宙望遠鏡であり、グレートオブザバトリー計画の

一環として打ち上げられた。名称は、宇宙の膨張を発見した天文学者・エドウィン・ハッブルに因む。

長 さ 13.1 メートル、重 さ 1 1 トン の 筒 型 で、内 側 に 反 射 望遠鏡 を 収めて おり、

主 鏡 の 直径 2.4 メートルのいわば 宇 宙 の 天文台 である。大気や天候による影響を受けないため、

地 上 からでは 困 難 な 高 い 精 度 での 天体観測 が 可 能。

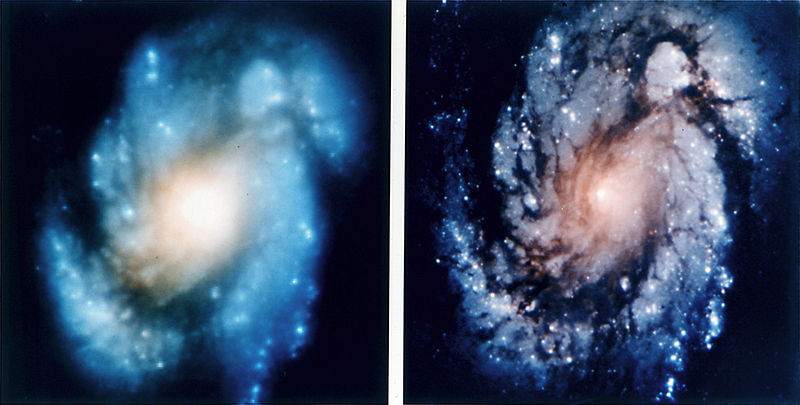

上 図 右 4 コ マ の 画 像

ハッブル 宇宙望遠鏡 が 捉えた 宇 宙: 左上:おたまじゃくし 銀河 Arp188、

右 上 : コーン 星 雲 NGC2264、 左 下 : オメガ 星 雲 M17 で の 恒 星 の 誕 生、

右 下 : 融 合 銀 河

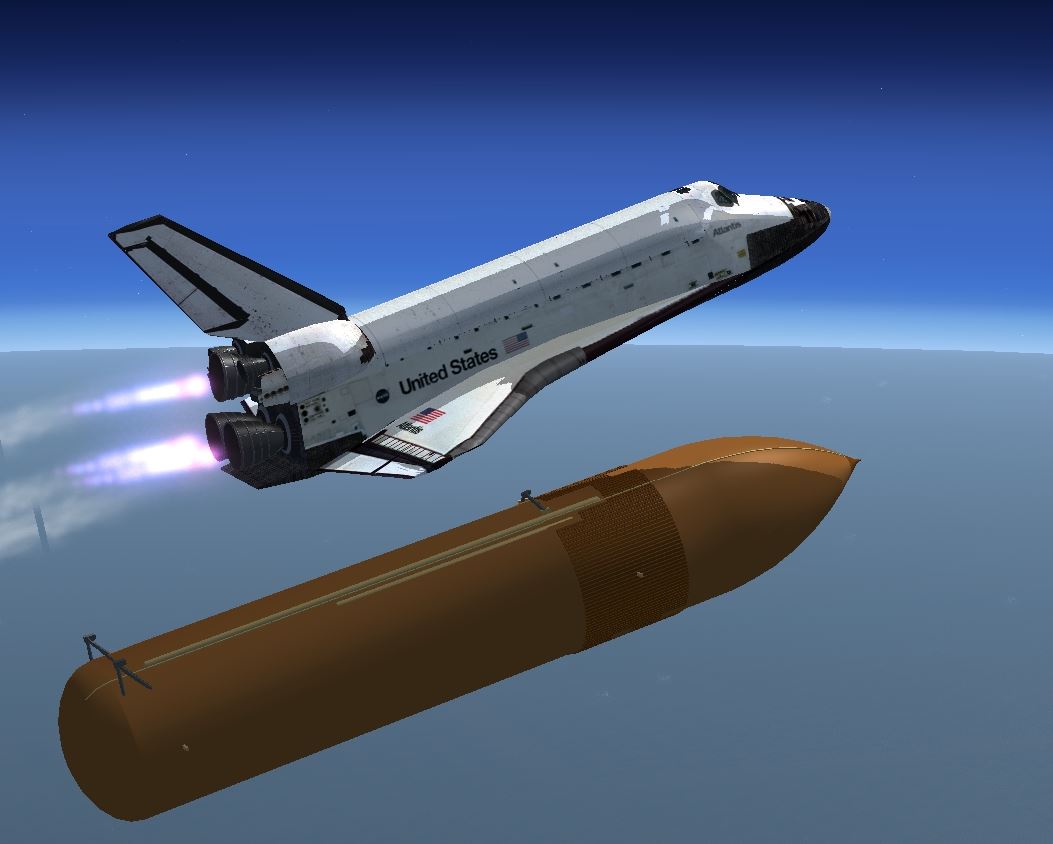

代 一 回 目 修 理 修 理 前 後 の 画 像 比 較 代 5 回 目 修 理 作 業 する 飛 行 士

スペースシャトル は ハップル 望 遠 鏡 修 理 のため 飛 行 士 を 乗せて 5 回 往 復 しました

飛 行 士 は スペースシャトル からの アーム に 乗 っ て 船 外 活 動 で 望 遠 鏡 の 修 理 を 行います

光学系 の 不具合 ・ 修 理 [編集]

1990年にスペースシャトル・ディスカバリー号 によって 幾 度 の 打 ち 上 げ 延 期 を 乗り 越え、

満 を 持して打ち上げられた。しかし打ち上げ直後の 調 整 で天体の光を集める 鏡 の 端 が 設計 より

0.002 mm 平たく 歪 ん でいることが 発 覚 。この 誤 差 により 分解能 は予定の 5% になってしまった

( ただし 5% でも 地 上 の 望遠鏡 より遥かに 高 い 分 解能 を 有して いた )。

この歪みは、主鏡を製造したパーキンエルマー社(現レイセオン・ダンバリー社)の工場において

鏡面の歪みを検出するヌル補正装置が正しく取り付けられていないことが原因だった。

本来小型の鏡の歪みを検出する用途に使われていたこの装置を、2.4mの大型鏡の補正に用いるために

無理に取り付けたことが歪みを生む結果につながったのである。

この問題を修正するために、焦点に入ってくる15%の光を最大限に利用するソフトウェアが開発された。

これで性能は58%まで回復。これ以上の修復は直接宇宙へ行き、ハッブルを修理するしかなかった。

元々ハッブルは運用期間15年(当初の予定)の間に数回スペースシャトルから修理などを受ける予定だったので、

NASAはこの修理に鏡の誤差を修正する光学系の装置を入れる事を急遽決定。

この修理に伴う船外活動のため、宇宙飛行士たちは一年以上、延べ400時間に及ぶ訓練を受けることとなる。

この訓練のおかげで、この大修理は無事成功。結果、ハッブルは当初の予定を遥かに超える性能を手にし、

天文学史に残る数々の貴重な天体写真を捉えている。また、非常に美しい芸術的な天体写真も多数公開されている。

なお、これらの写真は必ずしも本物の色ではないことがある。肉眼では見えない領域の光(赤外線、紫外線など)

を 撮 影 した場合は、擬 似 カラー と呼ばれ、わかりやすいように 波長ごと に 色 付け するためである。

“ スペースシャトル を 繰 り 出 し て ハップル望遠鏡 の 修理 を 決 断 した NASA

そ し て 飛行士 の 勇喜 に 感 激 し ま し た “

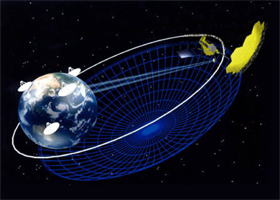

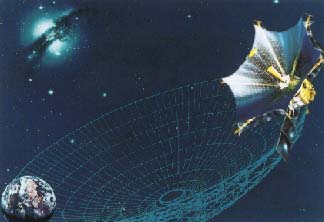

● は る か 電 波 天 文 衛 星

はるか (第16号科学衛星MUSES-B)とは、宇宙科学研究所(現宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所)が開発し、

打ち上げた電波天文衛星である。1997年2月12日にM-Vロケット初号機によって打ち上げられた。

はるか という愛称は実験関係者による投票の結果、「 はるか な 宇 宙 の 謎 に 挑 む 」事から命名された。

また、英名愛称である HALCA は、Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy

( 通信と天文学のための非常に高度な研究所 ) の 略とされている。

設 計

実質的には電波天文衛星であるが、MUSESシリーズであることから分かるように、正式な区分は工学試験衛星である。

衛星の本体は寸法が1.5m x 1.5m x 1.0mの箱型で、その上部に展開式の大型アンテナを搭載している。

質量は830kgで、地球を周回する長楕円軌道で運用された。光学系はカセグレン式を採用し、

主鏡の最大径は10m(有効径8m)、主鏡から3.4mの高さに副鏡が取り付けられている。

主鏡の反射面は金メッキされたモリブデンのワイヤーメッシュでできている[1]。

主鏡は、6本の高剛性伸展マストとテンショントラストというケーブルにより構成され、

目標鏡面精度は、0.5mm rms であった[2]。また、地上とは、大量のデータをやりとりする必要があり

128Mbsp. の大容量伝送を実現した[2]。

観測は1.6GHz、5GHz、22GHzの3つの周波数帯で可能である。またVLBIを実施する機器を有し、

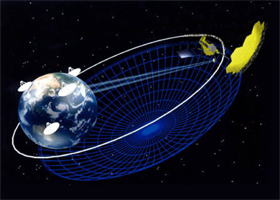

地 球上 の 電波望遠鏡 と 連 携 して世界初 のスペースVLBI観測(VSOP計画)を実施した。

運 用

はるかは1997年2月12日に鹿児島宇宙空間観測所からM-Vロケットにより打ち上げられた。

打ち上げ後、観測に使用する周波数帯の1つ(22GHz帯)で感度が大幅に低下していることが判明し、

残りの2つの周波数を中心に観測が行われることとなった。

2月28日には主鏡の展開が完了して本格的な観測が始まった[3]。

2005年11月30日、、残った燃料を投棄した上で、地上より停波指令を発信し、運用を終了した。

当初寿命は 3 年 と見積もられていたが、予定を超える 8年9ヶ月 の運用を達成した[3]。

追 記 巨大 パラ゛ラ アンテナ

地 球 上 の 電波望遠鏡 と はるか の 連 携 共 同 で あたかも 口 径 3 万 キロメートル の

電波望遠鏡 を 疑 似 的 につくってしまう スペース VLB 1 観 測 世 界 初

はるか は 地 球 の 周 り を 長楕円軌道 で 6 時間 20 分 で 周 回 しております

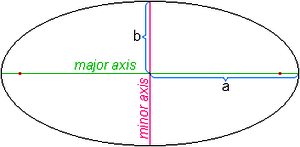

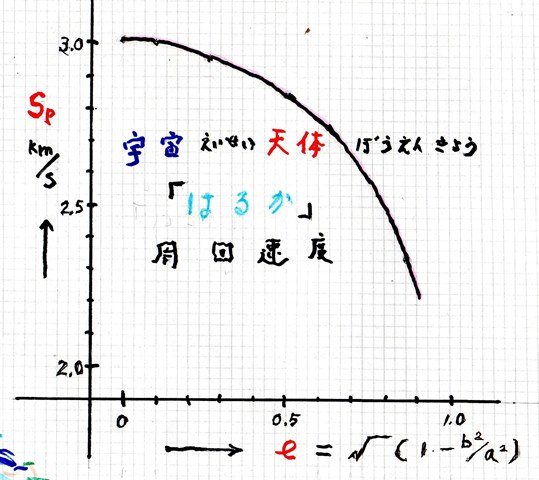

ちなみに、 はるか の 周 回 速 度 を 計 算 してみました

はるか の 速 度 = 長楕円軌道 の 周 長 ÷ 6 時 間 2 0 分

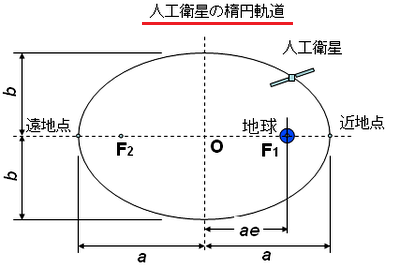

楕 円 の 方 程 式 = x 2 / a 2 + y 2 / b 2 = 1

楕 円 の 周 長 C = 4 ∫0 π/2 √ ( a 2 cos 2 t + b 2 sin 2 t ) d t

こ の 積 分 は 手 におえないので 、 ラマヌジャン の 近 似 式 をみつけました

C ≒ π 〔 3 ( a + b ) - √ ( 10 a b + 3 ( a 2 + b 2 ) ) 〕

離 心 率 e = 2 √ ( a 2 - b 2 ) / 2 a = √ 〔 ( a 2 - b 2 ) / a 2 〕 = √ ( 1 - b 2 / a 2 )

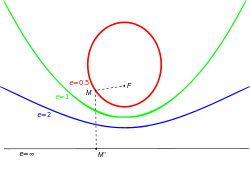

e = 0 円 0 < e < 1 楕 円 e = 1 放 物 線 1 < e 双 曲 線

はるか の 長楕円軌道 の 長 径 a . 短 径 b を 求める

a = { ( はるか の 近 点 高 度 ) + ( 遠 点 高 度 ) } / 2 =( 560 k m + 21.400 k m ) / 2 = 10.980 k m

はるか の 長楕円軌道 の 離 心 率 e を 探 してみたが 見 つ か り ませんでした

そこで、 離 心率 e を 0 0.1 0. 3 0. 5 と 仮 定 し て 計 算

{ はやぶさ 2 の 離 心 率 e = 0. 0 8 2015 年 3 月 時 点 }

脹 径 a 短 径 b はるか の 周 回 速 度 ( m / s )

e = 0 の とき 10.980 k m 10.980 k m 182 k m / m 3. 03 k m / s

e = 0. 1 10.980 k m 10.924 k m 181 k m / m 3. 02 k

m / s

e = 0. 3 10.980 k m 10474 k m 177 k m / m 2. 96 k m / s

e = 0 .5 10.980 k m 9.508 k m 169 k m / m 2. 83 k

m / s

e = 0.87 10.980 k m (1/2) 5.490 k m 140 k m / m 2. 33 k m / s

横 軸 → 宇 宙 衛 星 天 体 望 遠 鏡 「 は る か 」 の 長 楕 円 軌 道 の 離 心 率 e

縦 軸 ↑ 「 は る か 」 の 周 回 速 度 k m / s

“ は る か ひ と り 旅 “

8 年 9 ケ 月 の 運 用 活 動 を 達 成 して すべての 機 能 を 停 止

地 球 上 を 永 遠 に 周 回 する ひとり 旅 人 と なりました

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★